愛的關鍵字

不乖就沒人愛

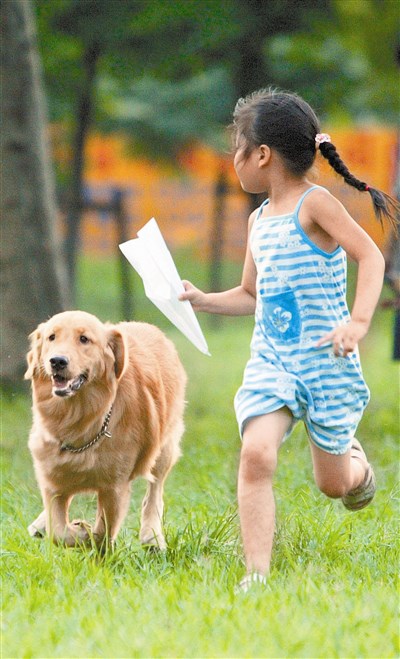

圖/于志旭

愛的關鍵字

不乖就沒人愛

圖/于志旭

文/洪月敏(任林教育基金會董事)

雖然我很愛我的女兒,但在某些狀況出現時,我內心會升起一股拒絕的衝力,在那股衝力下,我對她的愛也驟然停止。

她是我唯一的女兒,也是我第一個孩子,在她身上我投注了全部的心力,將我認為好的通通給她。但孩子漸漸長大,開始有自己的自主能力,開始不見得那麼聽話,當我發現她不聽話,沒有遵守我認為的準則時,我會十分生氣。舉例來說,我認為每個人都應該先做好該做的事,每當女兒不好好寫功課、不練琴時,我心中那把無名火便開始燃燒,於是親子間就開始產生衝突。

我自已的狀況是:當一把「無名火」熊熊燃起時,我會身不由己地想處罰她,讓她知道一定要把該做的事情做好,我的出發心都是為了孩子好,但孩子的感受卻是覺得我這媽媽不愛她了。

到底這把「無名火」是什麼?為什麼只要孩子不做我認為她該做的事,就會那麼生氣?當我靜下心來細想這憤怒的情緒,我發現它內含著焦慮不安,我輕聲問我的焦慮不安:「親愛的焦慮不安,你怎麼了?」焦慮不安回說:「不乖就沒人愛。」我內心突然震了一下,這「不乖就沒人愛」的信念來自我的母親,母親是個童養媳,從小被強烈要求「乖乖聽話」,因為她的養母說:「不乖就埋入土裡。」母親承襲了養母的教誨,於是也經常對我們說:「不能犯錯,最多只能錯一次。」

心靈成長課程的老師說:「情緒真正的源頭來自於你怎麼想,怎麼想又來自於成長的家庭背景,不同的家庭背景有不同的思想、不同的習慣、不同的求生存準則。」什麼是求生存準則?就是你認為不這樣就無法被接受,或者不這樣就不可能得到愛,而其中更深的感覺是不這樣就無法活下來。對孩子來說,被接受和得到愛是攸關他的生存。而這「不乖就沒人愛」的信念,促使我產生一種強迫性,覺得非乖不可,不然就會死。

我愛我的孩子,所以我一定要教孩子我所學會的生存本事——乖乖聽話。因此當孩子不乖就會引發我內在的憤怒和焦慮不安,憤怒說:「我這麼乖,妳怎可以不乖!」焦慮不安說:「不乖會死!」這種強迫性行為造成我和女兒之間強烈的衝突和痛苦,直到我參加任修女和林美智老師的心靈成長課程,透過這兩位老師的陪伴和引導,我才走出自己的童年創傷,對女兒的這股強迫能量才開始慢慢消退。

「無條件的愛」是五○年代的新思想,將人性往上提升到神性向度,愛確實不應附帶條件,嚴格來說,附帶條件的愛並不是真愛,比較像是一項交易,某種掌控的心態隱藏其中,這種帶著條件的愛會令人感到不安,難以接受,被愛的人一點也不開心。

時代不一樣了,父母童年被教導的生存準則也不再需要了,每個孩子都是獨立個體,不可能跟父母一樣,我們要學會接受孩子跟我們不一樣的喜好、想法和資質,讓我們給予孩子的愛不再帶有條件,這分無條件的愛將滋養孩子的心靈,讓孩子知道真實的自己是有價值的,這種對自己價值的確定感是父母給孩子最棒的禮物,帶著這分愛的禮物,孩子在面對人生的種種挑戰時,將充滿信心,相信自己必定能闖出自己的宇宙來。

( 本文為任林基金會提供,網址是http://www.jenlinst.org.tw/index.asp )