陳南陽受日本工藝精神影響,手繪草稿要求細緻。圖/記者林洛瀅

陳南陽受日本工藝精神影響,手繪草稿要求細緻。圖/記者林洛瀅

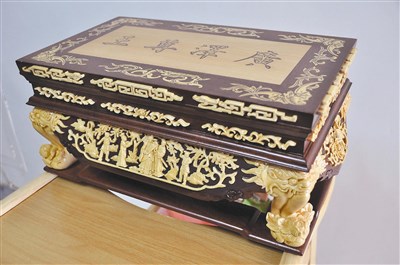

「几桌」可放置佛桌上,作為擺放香爐或供杯之用。圖/記者林洛瀅

「几桌」可放置佛桌上,作為擺放香爐或供杯之用。圖/記者林洛瀅

【記者林洛瀅台南報導】工藝大師陳南陽擅長畫稿與雕刻,承襲台南地區特有技法「茄苳入石榴」,日前被列入台南市無形文化資產,登入為傳統藝術保存者。他曾在台北欄間外銷公司服務,三十歲決定回台南創立工作室,六年後台灣木雕市場萎靡,失業八年期間,他最感謝妻子王春梅鼓舞,讓自己有了信心再出發。

陳南陽說,唐山木雕師傅在台南定居,同時傳入「茄苳入石榴」異木鑲嵌技藝,主要取自茄苳木自然黑底,將石榴木畫稿雕刻後,用膠鑲嵌襯托線條美感,大多運用在寺廟佛桌,或是五斗櫃、床鋪、太師椅等生活用品做為裝飾。

「家中供奉菩薩,宗教成為心靈寄託。」陳南陽說,小時候家中供奉觀音菩薩、地藏王菩薩、伽藍菩薩,父親也會播放〈楞嚴咒〉、佛菩薩聖號,長期薰陶,看到廟宇特別感興趣,國小畢業後,就向信義街工藝師陳火木拜師學藝。

陳南陽憶及,十三歲當學徒,一年只休五天假,工資低廉且雕刻工序繁雜,很多學徒寧可選擇改行;十七歲出師,開始承接廟宇雕刻工作,如:北門永隆宮、嘉義新塭嘉應廟、鹽水大埔南天宮等。

日式繪稿 嚴謹加分

陳南陽二十六歲在台北欄間外銷公司服務時,承包外銷日本的日式欄間、屏風、大宮、大寺等工藝,多次帶隊到日本寺院進行雕刻工程。他說,日本知名木雕師中山慶春時常來台,有機會指導他日式繪稿技巧,包含人物、八景、花鳥,構圖嚴謹、畫工細緻。

「設計繪稿要釐清對象,各國民情大不相同!」陳南陽指出,台灣寺院最常以蓮花做為裝飾,在日本則是人往生時才會出現,因此雕刻日式欄間相當忌諱。

一九七七年,陳南陽回台南自創工作室,工人多達六十人;一九八九年,為考量製作成本,很多佛具雕刻轉向大陸。他說,少了日式欄間外銷工作,只能承包台灣寺廟木雕與畫稿,整整失業八年,最後連寺院木雕工作也沒著落,工人被迫解散改行。

受邀南藝大開課

陳南陽慶幸自己還有畫稿長才,他說,失業時偶爾接零星工作苦撐,內心倍受煎熬幾乎不敢出門,很感謝妻子無怨無悔支持鼓勵,他也把握機會閱讀研究古建築、宗教題材,成為靈感來源;二○○五年受邀台南藝大古物維護研究所開課,如今「茄苳入石榴」技藝在大陸幾乎失傳,許多工藝師來台取經。

陳南陽今年六十八歲,他說,現在視力退化又散光,細部雕刻只能憑感覺而成,即使現在大多被機器取代手工,仍自我要求雕工技藝,堅守良心信念。