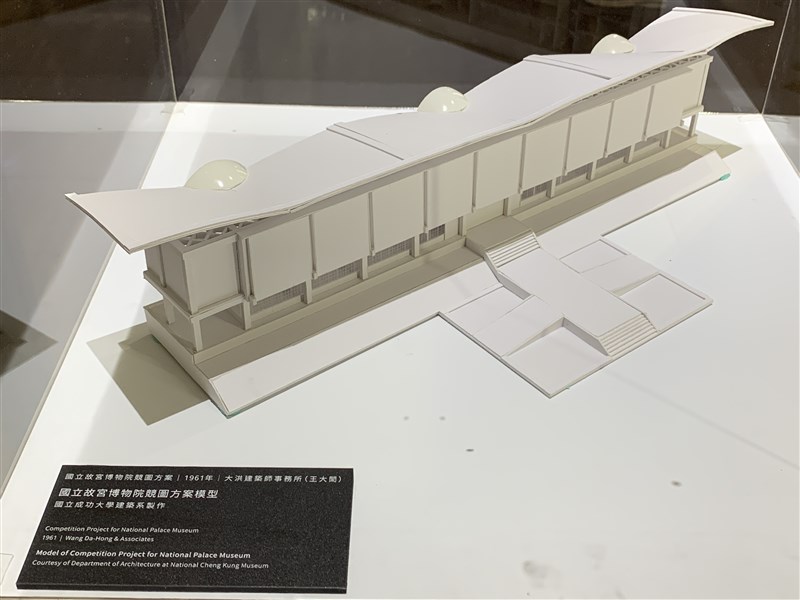

「誰是建築師」特展,透過展出前輩建築師的文物、現代建築模型、珍貴建築圖說等,期望讓社會大眾對「建築師」這個專業有更全面的認識,圖為國立故宮博物院競圖方案模型。圖/記者曹麗蕙

「誰是建築師」特展,透過展出前輩建築師的文物、現代建築模型、珍貴建築圖說等,期望讓社會大眾對「建築師」這個專業有更全面的認識,圖為國立故宮博物院競圖方案模型。圖/記者曹麗蕙

【記者曹麗蕙台北報導】國立台灣博物館即日起至9月4日推出「誰是建築師?二戰後台灣現代建築師制度的演變」特展,透過展出前輩建築師的文物、現代建築模型、珍貴建築圖說等,期望讓社會大眾對「建築師」這個專業有更全面的認識。

台博館表示,1971年12月27日《建築師法》在台灣公布施行,建築師獨立而完整的專業身分,終於得以被標識出來。在此之前,「建築師」往往被納入「技師」的範疇,與土木、營建工程相關專業者之間的界定模糊。然而一路走來,從「建築技師」到「建築師」的制度化過程,並非一蹴可幾,其中不僅有戰前日人「殖民現代化」成果的延續,更包含戰後國民政府沿用南京時期的制度,以及美援時期輸入的「現代」體制等多重因素影響。

策展人吳光庭表示,2018年台博館執行「戰後台灣現代建築師譜系調查研究(1945-1971)」為基礎,透過照片、證件、文物、設計書圖、歷史年表、建築模型等兩百多件展品,呈現自一九四五年二戰後「台灣現代建築師制度」從形成到成熟的過程。同時,呈現不同世代的建築人如何在困境下,以設計改造實質環境,讓二戰後邁向現代化的台灣城市與建築風貌產生劇烈變化。

台灣省建築技師公會成立大會合照(攝於民國39年12月21日)。圖/台博館典藏

台灣省建築技師公會成立大會合照(攝於民國39年12月21日)。圖/台博館典藏