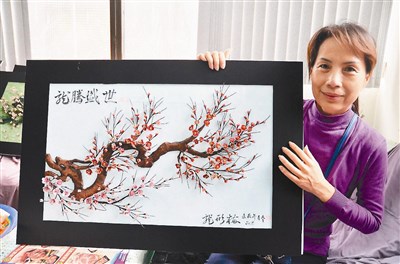

王秀娥看到名師的畫作,啟發靈感,創作〈龍形梅〉。圖/吳淑玲

王秀娥看到名師的畫作,啟發靈感,創作〈龍形梅〉。圖/吳淑玲

【本報台南訊】原本在台南市左鎮區北極殿擔任「廟婆」的五十七歲王秀娥,五年前第一次接觸月桃編,開啟藝術天分,近來辭掉工作全心投入創作。她無師自通用月桃為素材,將水墨國畫變成立體的月桃畫,一幅作品至少要花十天製作,散發的藝術能量令人驚歎。

月桃是南部山區常見的植物,葉子可用來包月桃粽,但其他部位被視為無用。左鎮地區發展「月桃編織」,製作月桃袋、月桃扇等日常用品,讓婦女有經濟收入。

王秀娥自創立體的動物作品,有鬥牛、虎、龍、鳳凰、公雞、天鵝等,但她看出月桃編織受局限,拚不過竹編,一定要提升到「藝術創作」才行。

為能突破,她去年辭掉「廟婆」工作,專心創作,沒有任何藝術基礎的她,在電視上看到一幅名家畫作〈龍形梅〉,啟發靈感,憑空想像卻做得很醜,便請朋友帶她到梅嶺看梅花,再參考許多國畫,自行摸索終於完成美麗的作品。

「月桃的梗及花托曬掉水分經過處理,再剪成花瓣黏成一朵花。」一朵朵梅花、桐花,都是王秀娥巧手耐心完成,再逐一上色,一天最多只能處理八十朵花,手指就相當痛,完成一幅作品至少要十天。

接觸月桃雖是無心插柳,卻讓王秀娥重新找到人生的定位。她決定用月桃創作出更多藝術作品,並期待與社區合作,有固定的展示及教學空間,讓月桃作品被更多人看到。