台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出,各國專家研判2023年地球全年氣溫,有機會再創新高。圖/取自賈新興臉書

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出,各國專家研判2023年地球全年氣溫,有機會再創新高。圖/取自賈新興臉書

【本報台北訊】中央氣象署先前發布長期天氣展望指出,聖嬰處於發展狀態,預測9至11月秋季會達到聖嬰事件成立標準。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書表示,只要在8至10月的數值都超過0.5度,就表示聖嬰現象成形,因此下個月就可以正式確認。中央氣象署也說,有別於今年春季遇上乾旱,聖嬰成形後的隔年春雨就會較多。

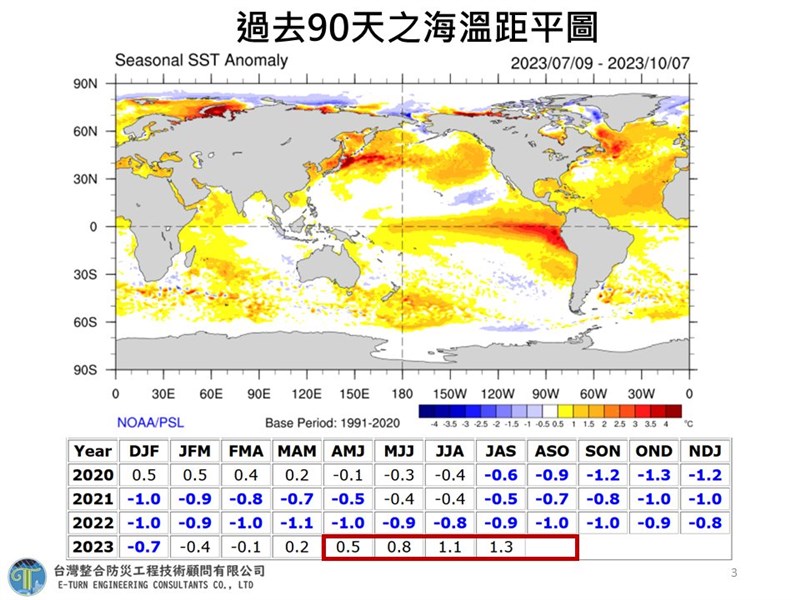

賈新興指出,聖嬰現象的定義為連續5季Niño 3.4(赤道中太平洋海域的海溫異常值)的滑動平均超過0.5度,根據資料顯示Niño 3.4指標於今年4至6月的數值達到0.5度,之後一直到7至9月的數值都超過0.5度,且於7至9月來到1.3度,只要在8至10月的數值都超過0.5度,就表示聖嬰現象成形,因此11月就可以正式確認。

他表示,從預報資料顯示,一個超過中度強度的聖嬰現象將成形,並且持續至明年春季,一般出現聖嬰現象時,冬季台灣易偏暖,隔年春雨則易偏溼。至於2023年全球年均溫,在聖嬰現象的推波助瀾之下,今年1月至9月地球均溫已經比2016年同期高出了0.05度,也比1850年至1900年同期氣溫高出了1.4度,各國專家研判2023年地球全年氣溫,有機會再創新高。

中央氣象署副署長呂國臣表示,目前Niño 3.4的滑動平均溫度在7至9月來到1.3度,若連續5個季度超過0.5度就達到聖嬰成形,確實下個月就能確認。根據聖嬰標準,0.5度至1度為輕度聖嬰,1度至1.5度為中度聖嬰,1.5度以上則是強度聖嬰,預估今年應為中度聖嬰。

呂國臣指出,今年初的反聖嬰使東北季風較強,把乾冷空氣帶下來,導致缺水乾旱;至於即將成形的聖嬰隔年東北季風發揮會比較弱,相對會有較多水氣,因此可預估明年春雨(2月至4月)較多,且高於氣候平均值。但他也說,以往春季仍為中南部枯水期,民眾還是要節約用水。

呂國臣表示,隨著聖嬰發展,整個太平洋溫度逐漸上升,間接也影響季風潮較強,雖然發展過程對台灣多少有影響,但仍是以全球性趨勢為主。至於颱風多為間接影響,像今年截至9月的颱風數量沒有特別多,仍少於氣候正常值,明年颱風季的聖嬰影響訊號可能就不會這麼明顯。