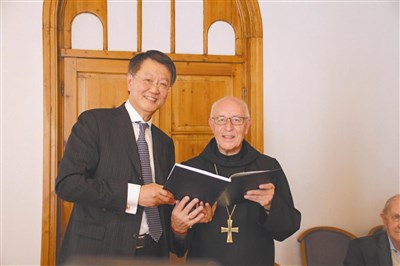

駐歐盟副代表王萬里(左)將中研院數位化陸徵祥的文件手稿複製本,共四十九冊捐贈給聖安德魯修道院長佛勃(右)。圖/中央社

駐歐盟副代表王萬里(左)將中研院數位化陸徵祥的文件手稿複製本,共四十九冊捐贈給聖安德魯修道院長佛勃(右)。圖/中央社

【本報綜合外電報導】中華民國首任外交總長陸徵祥引領國家進入國際社會,他當年娶大自己十六歲的外籍妻轟動一時,妻子過世後,他選擇進入比利時修道院修行,始終是外交圈傳奇故事。陸徵祥過世近七十年,最近中研院數位化其遺留塵封近百年的文件手稿,未來公開後將揭開民初政府外交戰始末。

生於一八七一年的陸徵祥,先後擔任駐荷及駐俄公使,駐俄期間認識了比利時籍女子培德,不顧各界反對,娶其為妻,二人感情深厚;當妻子病逝後,他即決定要進入修道院終其一生。

陸徵祥在清末民初的外交史上扮演重要角色,在中華民國成立後出任首任外交總長,除奠定外交現代化的基礎,更為人所知的是他在一九一九年率團參加巴黎和會,因對山東問題交涉失敗,一九二○年辭去外交總長,一九二七年進入比利時修道院修行。

修會生活

精神與妻團圓

根據《陸徵祥傳》一書指出,陸徵祥表示與培德共擔外交生涯,共負人世折磨與光榮,因此當妻子過世後,決定離開塵世把自己鎖進隱院,他說「死亡把我們分離了,但修會生活又使我們團圓了」。

悠久歷史的聖安德魯修道院(Abbey Saint-Andrew's),在二樓一隅寫有「中華聖母」字牌的房間,就是陸徵祥文物室,走進一看,油畫像、書籍、手稿文件都完善保存。

至於在修道院的生活,一位曾在年輕時照顧過陸徵祥的神父,目前八十九歲的神父維克特(Victor )受訪時表示,對「陸神父」的印象還很深刻,一九四五年剛進入修道院時就負責照顧陸神父,並協助早上參加彌撒等,他說,「陸神父個子不高,但很聰明」。

維克特表示,隨著陸神父年事漸高,健康情況每況愈下,後來只能在房間進食,他送餐時,陸神父總是很感謝別人為他所做的一切;在陸神父過世七十年後,很高興修道院依舊存有回憶,以及有很多華人有興趣前來研究陸神父過去的生活及做過的事。

手稿文件

證明國家存在

陸徵祥一九四九年往生,生前將所有文件、手稿及文物都遺留在修道院,包括近百年前參與巴黎和會時如何與各國交涉,努力爭取國際地位的相關文件,他傳奇的一生就是民初外交史,在駐歐盟兼駐比利時代表處聯繫下,中研院台灣史研究所與比利時聖安德魯修道院二○一五年十二月簽署「檔案數位典藏合作協議」,經過一年多的數位化工作,今年九日將四十九冊完成掃描的印刷精裝本,正式交給修道院。

聖安德魯修道院院長佛勃(FOBE)在典禮上表示,非常感謝中研院及駐歐盟代表處的協助,數位化及提供印刷版,讓文件在非常好的狀態下被保存。

駐歐盟副代表王萬里則表示,隨著愈來愈多歷史考證研究出爐,大家逐漸了解陸徵祥當初是如何努力維護國家利益,這是很好的啟發;他並透露最近中國大陸也派人至修道院談合作,顯然陸方也正視清末民初的外交史,也證明中華民國的存在,陸徵祥檔案對中華民國具有重大意義。