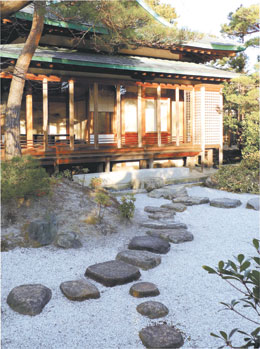

飛石入鏡來。

趁天黑之前,我們順著參觀路線從鎌倉八幡宮走到源池畔的神苑。

黃昏的光最美,我常常和夕陽賽跑,搶拍泛著溫柔色澤的景物。無意間發現樹叢中的庭園,優雅的原木廊緣在夕陽中閃閃發光,潔淨的小白石地面、黑色飛石小徑,靜中有動、動中有靜,是一個意境高深的庭園。

我第一次看到「飛石」這個名詞,就著迷得不得了!飛石除了鋪在園內當通路,還能創造步行空間的靈活變化,好像在院子裡下棋、跳房子。

飛石和石燈籠都是茶道文化衍生的添景物,藉由石塊的種類、材質、花樣、形狀、大小、打法,依庭園的條件加以配置,互相撞擊出不同效果;再加上季節遞嬗,變化多端,是一門高深而有趣的學問。

飛石依大小分成「一足用」、「二足用」,用一隻腳能踩踏的大小來定位;形狀則可分成「臼石」、「伽藍石」、「短箋石」;「臼石」就是中間有個凹槽,用來磨粉的石臼,在台灣也可以常常看到;「伽藍」就是寺院,伽藍石通常來自寺院柱子下面的基礎石;「短箋石」名字很美,靈感來自日本和歌的短箋,故意將石塊磨成短箋的長方形。

有了這些石塊,真正的功夫在於如何呈現。會見到飛石的場所一是大門到玄關門廊的通道;再來是前庭到主庭的通道;第三個會出現飛石的地方,就是日劇男女主角常常坐在廊緣前的踏脫石(踏腳石);第四是連接門口、石燈籠、手水缽、池塘之間的路徑

;第五是欣賞迴遊池泉的路徑;第六是跨越小溪或流水的通路。不管選用哪種材料或大小,最重要的是飛石的面一定要平坦,走起來才舒服,最好中央稍稍凸起,不要有凹洞,避免積水,下雨很容易滑倒。

打飛石要能打出空間之美,如果把日本人「打」飛石想像成我們去「打」水漂,就知道為什麼要用這個「打」字。自古以來聞名的打法,最簡單的就是「直打」,石塊排成一直線;石塊排成左右各一,叫「千鳥掛」;幅度大一點的,譬如往右三塊再往左三塊,就是比千鳥掛更大的「雁掛」,光看名字就可想像出形狀,像不像在地上寫天上的詩?

但還有一種打法我也很喜歡,叫做「筏打」,每一組前後三片圓形石塊中夾放兩片短箋石,那兩片短箋石像一艘竹筏浮在水中,如果打在枯山水的院子哩,霎那間就從天空變成溪流大海。難怪日本人喜歡坐在廊緣靜靜看著庭園,除了栽種的植物會隨著季節變換之外,每一組飛石也能打出不同的靈感與想像吧。