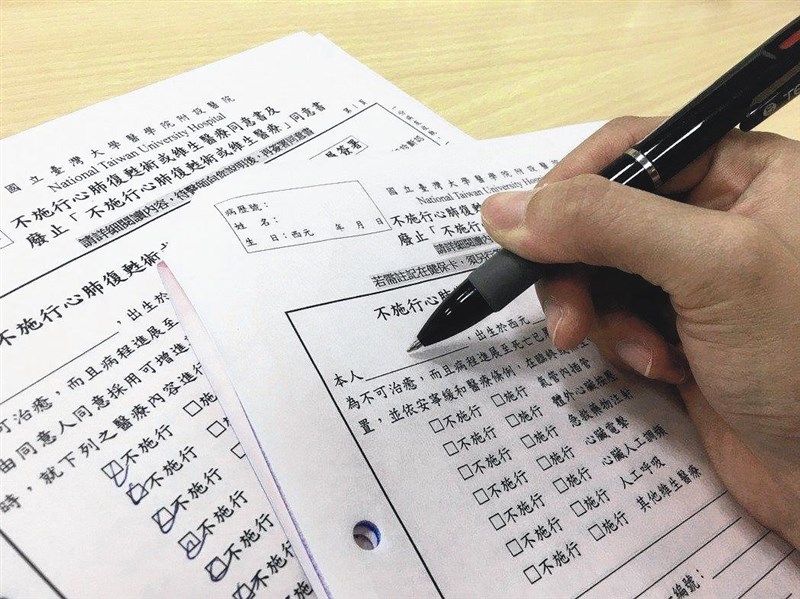

選擇善終,必需經過專業諮詢,讓簽署人知道簽下去代表什麼意義。 圖/資料照片

選擇善終,必需經過專業諮詢,讓簽署人知道簽下去代表什麼意義。 圖/資料照片

【本報台北訊】病人自主權法明年一月六日正式上路,未來尊嚴善終擴及到末期病人外,還包含植物人、不可逆的昏迷、極重度失智、病人疾病痛苦難以忍受、無法治癒等,近期將預告相關子法。衛福部醫事司長石崇良強調,病人自主權法上路前,會公布實施醫院,各縣市至少會有一家醫院,提供諮商、預立醫療處置等。

病主法推動不刻意透過維生醫療延長病人的生命。病主法規範,具完全行為能力者,須經醫療機構提供「預立醫療照護諮商(ACP)」並核章證明。

不過,病主法是否真能實質上路?醫改會去年調查發現,目前提供安寧療護的八十二醫院中,僅半數的三十七家考慮提供ACP,有五縣市各只有一間醫院有意願,有四縣市沒有醫院願意做,不少醫院表示還在觀望是否會有給付。高達七成六的民眾願接受ACP,但若告知接受諮詢須付費二千元時,原本有意願者只剩四成四有意願。

醫改會研究員楊東麒表示,ACP團隊組成要三人,開會要半小時至一小時,且不賺錢,不少醫院因此興趣缺缺。為避免病主法空殼上路,醫改會認為應將ACP納入健保給付,呼籲健保署於總額協商前,盡速研議ACP納健保給付之試辦計畫,提報健保會討論。

健保署醫管組專門委員谷祖棣表示,依據病主法選擇善終方式,有必要經過專業的諮詢,讓簽署人知道簽下去代表什麼意義,但諮詢費用從哪裡來,仍值得商榷。

谷祖棣表示,諮詢費用高,加上不確定會有多少人參與等,唐突納健保給付恐排擠其他給付項目。他說,推廣初期應該由國家編列公務預算支應,不能一下子跳到健保給付,應待病主法施行一段時間後,根據成效再研議是否納健保給付。

台灣安寧緩和醫學學會祕書長邱世哲表示,病主法規範的預立醫療照護流程較國際許多國家複雜,加上諮商可能需要付費的機制,有可能降低民眾了解與簽署的意願。病主法實際上路施行一段時間、待多數民眾都有概念後,應該簡化預立的流程,如此能解決收費問題,也能提升民眾參與意願。